专家:校园欺凌是恶意为之 与普通打架不同

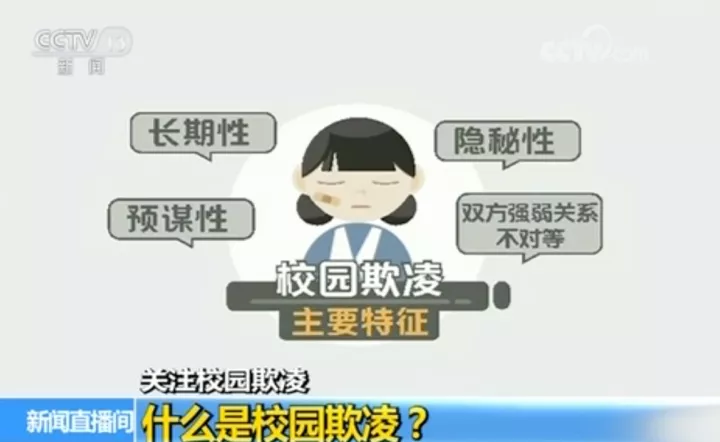

“校园欺凌”是一个严肃且严重的社会问题,它和学生之间开玩笑、闹矛盾、冲突打架是不同的。专家表示,欺凌者的欺凌行为具有长期性、隐秘性、双方强弱关系不对等等主要特征。直接欺凌表现为语言、肢体等方式的攻击,而间接欺凌则是指排斥、孤立、散布谣言等。?

中国教育学会家庭教育专业委员会 赵忠心:

正常的打架一般是没有恶意的,就是具体事件上发生了分歧,他们处理分歧的能力比较差,就打起来了。

而欺凌和暴力不是一种普通的打架,是恶性的、恶意的,出发点就是以强凌弱,以大欺小来欺压别人,来凌辱别人,从中得到一些快感。

需让学生知道校园欺凌的法律后果

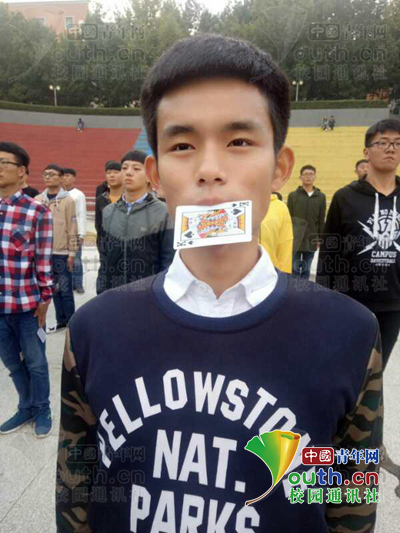

177名直接或间接参与过校园暴力的学生曾接受过问卷调查,针对“学校和老师会怎样管校园欺凌问题”,68%的学生认为“管而且非常严厉”,23%的学生选择“管但批评一下就没事儿了”,19%的学生选择“事情闹大了才会管”;当被问到“参与校园暴力曾受到过哪些惩戒”时,受访者排名前三的答案分别是:“受学校处分”,“被老师训诫”,“家长体罚”。

北京市西城区人民法院法官肖志勇

对学校而言,学生犯了错,光处分是不行的,要加强教育力度。所谓加强教育力度不仅仅是针对犯错的孩子,应该让所有的孩子认识到校园欺凌是不应该的行为,这样才能杜绝一个更大的错误。

学校家长要理性沟通 不能不管也不能反应过度

专家建议,平日家长在关注孩子成绩的同时,应该投入更多的精力去关注他们的身心健康。对于被欺凌者,父母一旦发现问题,要及时和学校老师沟通,妥善处理,不要责难孩子,更不要不管不问。因为这样容易出现两个后果:要么孩子继续被欺凌,要么以暴制暴,最终走上违法犯罪的道路。

最高人民检察院未成年人检察工作办公室副主任 史卫忠:

当发现孩子不幸受到伤害时,要冷静处理,不能漠不关心也不能反应过度,一切要以恢复孩子身心健康和学习状况出发。学校和家长要进行理性沟通,必要时请心理干预专家进行辅导,用法律武器维护好孩子的权益。

新闻多看点

《中华人民共和国刑法》第十七条:

已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任;

已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任;

已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚;

因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。