建立评价退出机制,为课程“脱水”

“能激发兴趣、培养品位的才是好的教育。如果不能激发兴趣,说明这种所谓的教育只是展示知识、演示技能,没有触动学生的心智结构。”复旦大学高等教育研究所副研究员陆一认为,必须要在如何开课、开哪些课上下功夫。陆一表示:“如果越上学生越感觉到有深意,逐渐触碰到了自己原先没有打开过的新世界,攀登上了原先没有站立过的新高度来看问题,兴趣和意义感便油然而生。不在激发兴趣的实质上下功夫,却标榜给学生很大的选择自由,其实是在逃避教育责任。”

“应该砍掉现有的一部分课程,不能‘把通识教育当个筐,什么都往里装’。”厦门大学教育研究院教授张亚群说,“对于今天的中国大学来说,必须精选通识课程、改善课程内容,课程质量提高了、对学生真正有帮助了,吸引力自然也就上来了。”

除开课环节要严格把关、精心设计外,采访中,不少专家建议,还要建立课程监督、评价和退出机制。

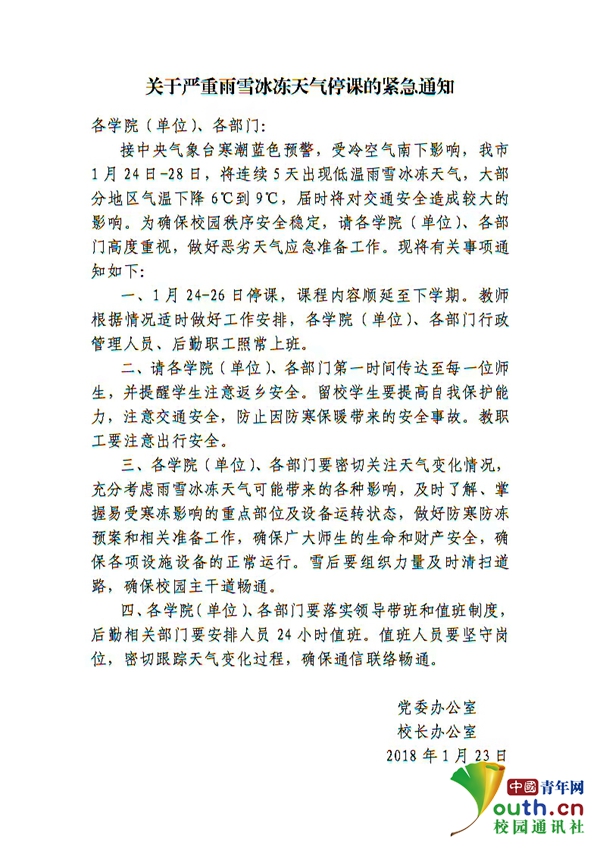

此前,复旦大学表示,将在新学期进行新一轮课程改革,集中清理一批不符合人才培养需求的通识教育核心课程,其中包括一些因人设课或是质量不达标的课程;对于新开高质量课程的教师,还将予以最高可能达数十万元的重奖。据了解,这也是国内高校首次集中清理与学校人才培养目标不符的通识教育核心课程。

北京师范大学教育学部教授李奇表示:“一是要有必要的激励机制,鼓励教师精心开课,尊重教师的教学自主权,同时也要符合学生的需求,而不是为了满足工作量而上课,或者为了满足学分要求而选课;二是要有科学的评价机制,改变标准化生产和管理的方式,使教学成为探索、发现、思想碰撞和分享的过程,而不只是一个搬运过程和监督搬运的过程。”

还有专家告诉记者,目前也有部分高校在教师评分体系上制定出更加详细的标准,杜绝教师给分手松的行为,对打分不符合标准的老师进行提醒,并且还对课程作业、试卷进行留档,定期抽查是否符合评判标准:“鼓励同学们通过努力学习,而不是投机取巧获得好成绩,增加了给分的公平感。”

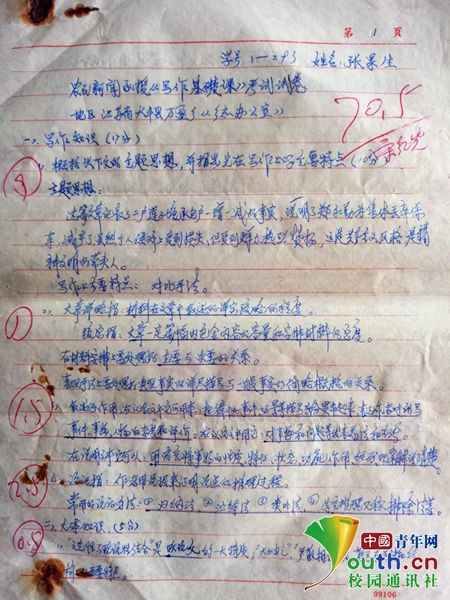

陆一认为,消灭“水课”,实证调查与科学评估同样必不可少:“在复旦大学,我们通过与大学核心课程委员会、模块负责人、教师和不同专业的学生、毕业生等各个层面的深入讨论,研制了‘高能课:中国大学通识课程教学质量测量·诊断·评估·改进’工具。该调查工具设计了十一项核心可比指标和五项可选高阶指标,能够多角度刻画出每门课程、各模块及总体通识课程的教学质量。在调查数据的使用方面,基于指标数据生成‘吹水指数’和‘刻苦指数’,提倡教学质量要由师生共同负责,直观地筛查出几种高效能课程和‘水课’等低效能课程,并一一对应给出教学支持与管理建议。”

这些选修课缘何成为校园“爆款”

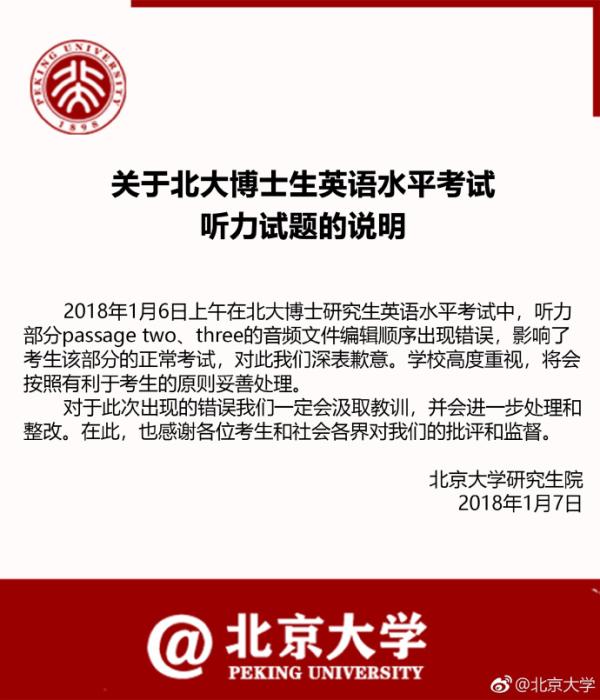

北京大学:游戏产业高管成“电子游戏通论”授课嘉宾

这个学期,北京大学新增了一门面向全校的选修课——“电子游戏通论”,原定每堂120人的名额增加至近200人。这门课程并非教学生打游戏,而是通过教授游戏发展史、游戏产业规划、健康游戏心理等让学生清晰了解电子游戏的发展规律、游戏产业的开发与运营,理解业界存在的风波和存在的问题,很好地适应了当下游戏业发展的兴盛势头。据了解,课程还邀请了网易等旗下的游戏高管作为授课嘉宾,以《王者荣耀》等热门游戏作为案例,大大提高课程内容的趣味性。

云南艺术学院:“中国墓葬文化”呈现社会发展史

从2011年至今,云南艺术学院教师杨洋开设的“中国墓葬文化”就一直是该校人气爆棚的选修课。每到选课时,短短两分钟内,100多个上课名额往往两分钟内就会被一抢而空,还有很多学生蹭课,能容纳150人的教室常常来了近200人。杨洋表示,墓葬文化其实是多学科的交叉融合:“墓葬作为考古调查发掘的对象之一,其所提供的资料远远超过了墓葬本身。墓葬中还保存着历代无数的艺术品,它们所呈现的就是一部社会发展史。”

浙江大学:“炼丹课”推广中医药知识

自2010年秋季学期,浙江大学药学院教授王毅面向全校学生开设通识选修课“从神农本草到现代中药”,被学生戏称为“炼丹课”。该课程旨在展现中医药现代化的一些成果,普及推广中医药知识。此外,除了常规的基础药理知识学习以及中药药材的采集辨别外,在课堂上学生们多有动手实践机会,如参与制作中药等。

电子科技大学:“知味”品出中国味

2015年,电子科技大学开设了一门烹饪公选课程“知味”,专门给同学们介绍中国传统饮食文化和烹饪原料知识,教同学们川菜的制作工艺,学生可以学到包括回锅肉、麻婆豆腐、宫保鸡丁、龙抄手、担担面等四川特色美食的做法等。学校特聘的专业老师罗恒还特地花了4个月的时间,为该课程编写了同名教材《大学生素质教育丛书:知味》。学校食堂专门建成了实践中心,能同时容纳50名同学动手炒菜。

美国部分大学怎样开设通识选修课

哈佛大学:宽基础、综合化、重实践

美国哈佛大学共开设通识课程185门,分布在审美与诠释的理解、文化与信仰、实证与数学推理、伦理推理等八大模块之中。专业教育与通识教育相结合,并突出强调跨学科课程、多学科课程的学习,给予学生更宽广的知识覆盖面。

麻省理工学院:难易程度不同的系列选修课建设

美国麻省理工学院对原有选修课类别加以整合,整合后主要由8门科学技术类和8门人文社科类两部分组成。其中,科学技术类课程包括3门必修课和5门选修课,人文社科类课程包括4门基础课和4门高级课程。这种系列选修课可以避免学生在通识课程学习中蜻蜓点水、过于肤浅的通病。

斯坦福大学:以能力为基础的通识教育

美国斯坦福大学2013年开始实施新的通识教育方案,包括思维与行为方法、有效思考、写作与修辞、语言等四类必修课,打破了人文学科、社会科学、自然科学等三大学科领域,旨在培养学生深度阅读、熟练写作、有效交流与批判思维的能力,使学生能够建立不同学科领域之间的联系。(记者 邓晖 张雅凌)