签名捐献和看着亲人被搬走

感受完全不一样

“现在自愿捐献遗体的人慢慢增多了,对于教学来说,基本能达到供需平衡。”浙江大学解剖学课程组组长凌树才教授会给临床医学大三的学生上解剖课,目前,浙大医学院储备的遗体能满足10名学生共用一位“大体老师”,这在国内已经是最优的条件了。“10人一组,每5人负责一半的身子,再加上需要有人专门在一旁记录、查资料,基本上大家都能上手实践。”

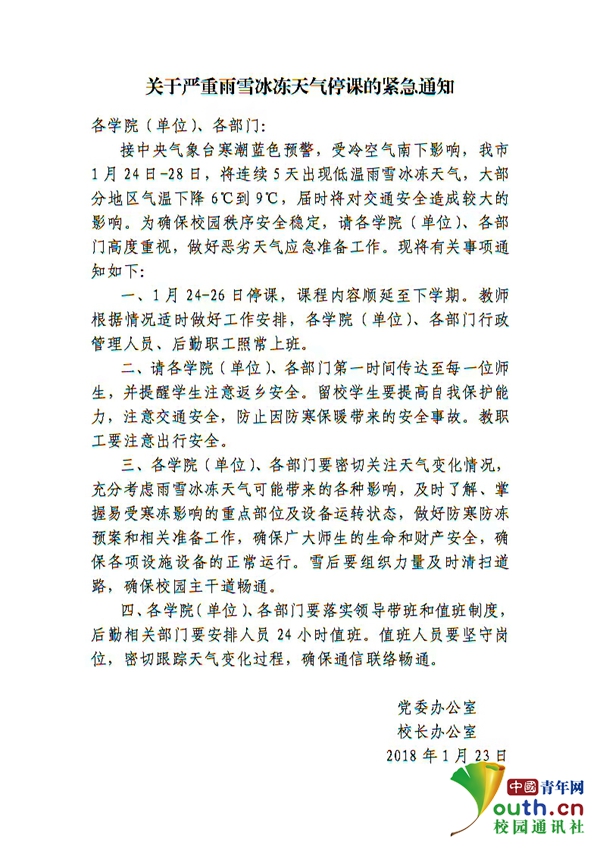

从上世纪80年代开始就有接收零散的遗体捐献,再到2016年开始和省红十字会合作,近年来,浙大医学院一年能收到近100份的遗体捐献同意书,捐献者大多来自浙江本地。收到同意书后,医学院会定期回访,待捐献者过世后,医学院便派专人开中巴车去接遗体。有时候,多地同时打来电话,实验室必须先接回一位,安放好,再去接第二位。这是实验室的规定,“一定要尊重他们,不能同时运送。”

对于亲人来说,眼睁睁看着至亲的遗体被运走,不是件容易的事。

有时医学院的车子都开过去了,但是家属突然就不愿意了,哭着不让人把遗体运走。“在文件上签字和看着亲人被搬走,感觉是完全不一样的。我们能理解。”凌树才教授回忆,“如果家属的心情不能平复,我们不会强求,也就回来了,尊重家属的意愿放弃遗体捐献。”

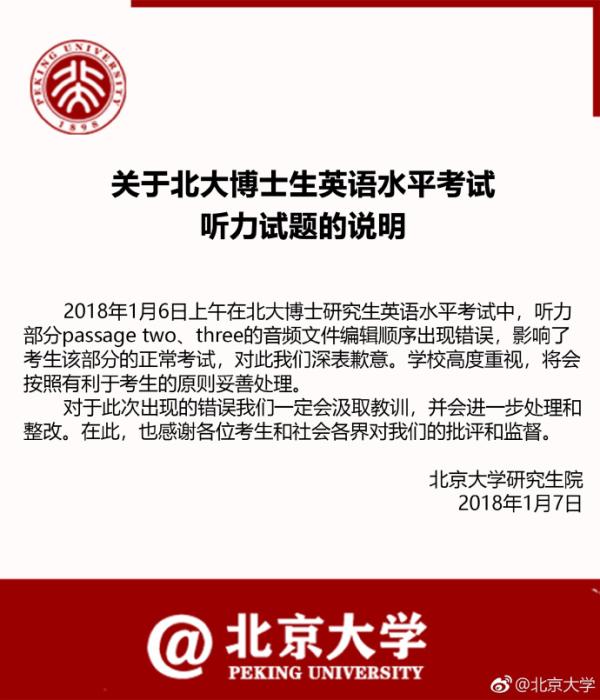

在遗体捐献的基础上,2015年4月,浙江大学医学院中国人脑库正式成立,为研究人脑的疾病无偿地提供脑组织样本。“如果说遗体捐献已经有点让人于心不忍的话,脑捐献就可以算是强人所难了。”因为脑捐献涉及的是最为精密的人脑,在过世之后必须在12小时内便取出,放入冰库里保存,对于刚失去亲人的家属来说是一个巨大的打击。凌树才教授说,医学院当时就从遗体捐献者那里入手,一个个打电话询问他们是否还愿意捐献人脑,现在已有上百例人脑捐献。和捐献遗体者一样,人脑捐献者的名字同样会被刻在“无语良师碑”上。

尽管凌树才教授对遗体捐献的现状表示乐观,但对全社会,说服大家捐献遗体还不是一件容易的事。

浙江省红十字会人体器官捐献管理中心主任季云松说, 2016年省红十字和相关医疗机构、医学院启动了遗体组织捐赠的接收工作。截至2017年年底,浙江省共实现人体器官捐赠850例,遗体捐赠累积实现255例。“遗体组织捐赠起步较晚,公众知晓度还有待提高,很多医学院教学遗体仍然不足,任重而道远。”

“我们每年实际接收到的遗体数大致在50~60例,这一水平已经维持了5~6年左右了。”医学院人体解剖实验室主任姜华东介绍,这样的遗体接收数量能够维持目前10~12人一组的解剖教学课需求,但若要达到最理想的6~8人一组的教学状态,就要让每年的遗体接收数翻一番。

面对“大体老师”,不敢辜负

解剖课是临床医学专业大三的必修课之一。同学们会把这些“无语良师”尊称为“大体老师”。

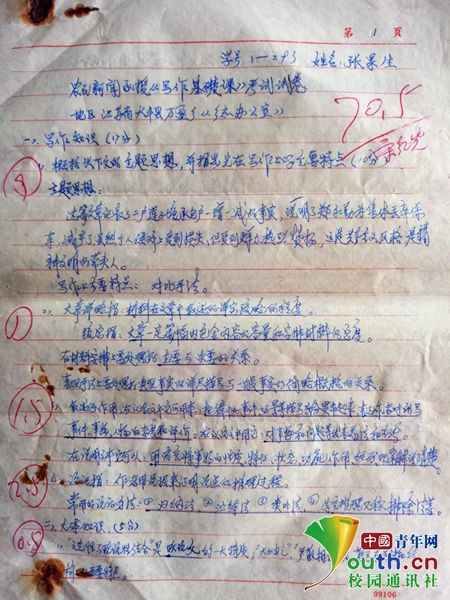

“当时我们十几个人围着一具大体老师,虽然有着很难闻的福尔马林的味道,但我们每个人都很珍惜这一次的上手机会。”浙大巴德年医学班大八的学生励夏炜谈起第一次看到“大体老师”的场景。

第一节课上,老师不讲解剖学的知识,而是先介绍这些大体老师们的生平。同学们被要求不能化妆,要统一穿着白大褂,课前集体默哀。

之后的每节课,老师会先通过PPT授课,然后同学们进行操作。上课场所前半部分是教室,后半部分是解剖手术台,“大体老师就放在里面,每次上课摆上来,老师们就在各组间巡回指导,我们不会了就喊老师来帮忙。”一节课学习解剖一个身体的系统,解剖过后,这一部位便不能再重复使用。划开皮肤,然后再去浅筋膜、深筋膜,观察肌肉、血管、神经。“我第一次知道手术刀有多快。”临床医学专业的马洪昆感慨道。

大体老师会被浸泡在福尔马林里保存,学期结束,“大体老师”便实现了使命,由实验室送去火化。姜华东告诉记者,当捐献的遗体完成了教学任务,学生们会完成缝合,恢复遗体的遗容,“这也是最后的一种尊重吧”。

“开学要上局部解剖学,有点小激动。”马洪昆这么说着,“但听完老师的介绍以后,激动的感觉就没了,就只是不想辜负‘大体老师’,一开始都很小心翼翼。”

“作为一个医学生,感觉能回馈给‘大体老师’们的很少。只能通过日后努力成为一名优秀的医生来回馈帮助过我们的老师、用躯体作为教材的老师们。”临床医学大三学生潘梦琪告诉记者。