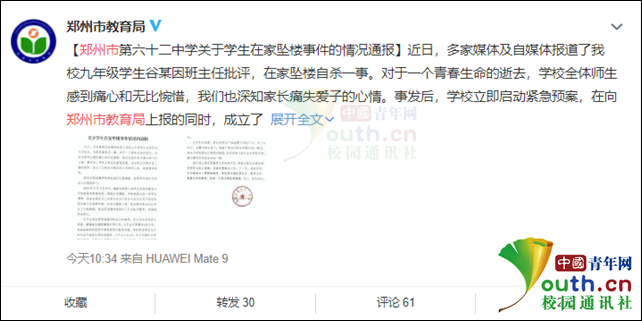

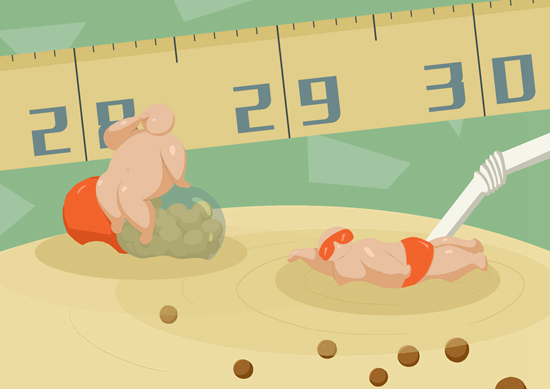

当地居民在书院举办活动。那件小事重振农村文明势在必行

乡村振兴是不是可以从文化振兴开始,这引发了黄勇军的思考。

几年前,黄勇军带着女儿回老家搞社会调研。在一个山村里,他遇到了一个和女儿同岁,同样就读一年级的小女孩。

当时,黄勇军指着贴在墙上的“天地君亲师”让小女孩辨认,结果对方竟然只认识一个“天”字,这让黄勇军惊诧不已。“我女儿读了一个学期之后基本认识几百上千字了,很容易就可以自己阅读,但她只认识那一个字,我就觉得这个差别很大。”

黄勇军认为,造成这种差别的原因是多种的,一方面是农村师资力量薄弱,难以吸引优秀的教师留下;另一方面则是现代科技对乡村文明体系的冲击。“我们那里有个火塘文化,大家天天围在一起烤火,文化就这么一代一代传下去。现在,大家都天天看电视或抱个手机。”

再有,黄勇军认为,年轻人出去打工后,以前村庄的很多集体活动无法开展。而且随着城市生活观念对农村年轻人的影响,即使他们回到村里,也都逐渐习惯过小家庭式的生活,对公共事务兴趣阙如,“我认为,这是农村急需振兴的重要原因之一”。

同为社会学教授的米莉认为,从心理层面,农村人在面对城市文明时,“他们对比的对象是城市,他们不认为农村也有好的东西,反正就是很不自信”。

然而,米莉认为,尽管中国目前仍在城镇化进程当中,但这并不代表着乡村文明就应该消失,“如果没有乡村,城市整个要完蛋”。在米莉看来,城市如今的不安全感,正是因为和乡村文明割裂造成的,“在城市里小孩出去的话,我要时刻盯着,但在农村,我们可以完全不管,这种贴近自然的生活方式是完全不同的”。

因此,在黄勇军和米莉看来,重振乡村文明势在必行。

筹建书院精神文化重建需要学者参与

为了践行自己的乡村建设理念,黄勇军和米莉决定建一座乡村书院。

在他们的定位中,这不是一个简单的书院,而是将承担起乡村文化建设、构建教育系统和乡村产业建设等使命的一个综合性平台。届时,参与这个工程的人才、资源、项目等,都将以书院为中转站运行。

“如果说这件事情的意义或源流,我觉得更像在做梁漱溟、晏阳初他们当初做的事情,进行乡村建设实践。”在黄勇军看来,政府主导的乡村振兴,更多是从硬件设施和经济角度发力,而精神文化的重建,则是一个漫长且复杂的系统工程,更需要他这样的乡村学者参与。“我们和政府之间是互补的”。

书院最终定名为“归与书院”,出自于孔子的“归与,归与,吾党之小子狂简,斐然成章,不知所以裁之”与陶渊明的“归去来兮,田园将芜胡不归”,里面寄托了黄勇军的乡土情怀,和对儒家经世致用理想的践行。

2018年5月,筹备3年后,归与书院动工建设,并于2019年3月份正式投入使用。

因为平时教学任务重,黄勇军将书院建设全权委托给自己儿时玩伴,现如今是大老板的伍焱奎负责。和黄勇军一样,取得世俗上的成功后,伍焱奎决定反哺家乡,将自己在深圳的很多产业转移回老家,并协同黄勇军筹建归与书院。“这是一件好事,必须要支持。”

而黄勇军的父母则承担了监工和后勤服务的角色,建筑工人每天吃饭也都由老两口负责。对于黄勇军的举动,父母觉得是好事,应该支持,唯一担心的是,“没有资金了咋办?”

为了解决这一问题,黄勇军甚至还拉来了隆回县原副县长夏奕中,现已退休的他,是归与书院的名誉院长,负责为书院建设出谋划策,整合资源。

建成后,归与书院共有4层,集合了学习、论坛、读书等不同功能区,是一个传道授惑、促进乡村地方建设、公益助学、集国际交流等为一体的综合性设施。

为了计划的第一步,黄勇军已组织志愿者团队,为山村留守儿童的学习提供长期支教帮扶。