еңЁд№Ўеңҹи®°еҝҶдёҺжёёжҲҸжҷәж…§дёӯеҜ»и§…йҖқеҺ»зҡ„з«Ҙи¶Ј

еҸ‘зЁҝж—¶й—ҙпјҡ2025-02-14 17:51:00 жқҘжәҗпјҡ еӨ®и§ҶзҪ‘

гҖҖгҖҖжҳҺд»ЈжҖқжғіе®¶зҺӢе®Ҳд»ҒжӣҫиЁҖпјҡвҖңеӨ§жҠөз«Ҙеӯҗд№Ӣжғ…пјҢд№җе¬үжёёиҖҢжғ®жӢҳжЈҖпјҢеҰӮиҚүжңЁд№Ӣе§ӢиҗҢиҠҪпјҢиҲ’з•…д№ӢеҲҷжқЎиҫҫпјҢ摧жҢ д№ӢеҲҷиЎ°з—ҝгҖӮвҖқиҝҷж®өжөҒдј ж•°зҷҫе№ҙзҡ„зқҝжҷәз®ҙиЁҖпјҢе°Ҷеӯ©з«ҘеӨ©жҖ§жҜ”дҪңеҲқиҗҢзҡ„иҚүжңЁпјҢйҒ“еҮәдәҶжёёжҲҸеҜ№жҲҗй•ҝзҡ„ж·ұиҝңеҪұе“ҚпјҡиҮӘз”ұиҲ’еұ•еҲҷиҢҒеЈ®жҲҗй•ҝпјҢиҝҮеҲҶжӢҳжқҹеҲҷдјҡ摧жҠҳеӨ©жҖ§гҖӮиҝҷз§Қжңҙзҙ иҖҢж·ұеҲ»зҡ„ж•ҷиӮІжҷәж…§пјҢеңЁз”өеӯҗеЁұд№җдё»еҜје„ҝз«Ҙз”ҹжҙ»зҡ„еҪ“дёӢпјҢжҳҫеҫ—е°Өдёәе…ій”®гҖӮеӣ дёәжёёжҲҸдёҚд»…е…ід№ҺеӨ©жҖ§зҡ„иҲ’еұ•пјҢжӣҙжүҝиҪҪзқҖж–ҮеҢ–зҡ„дј жүҝгҖӮ

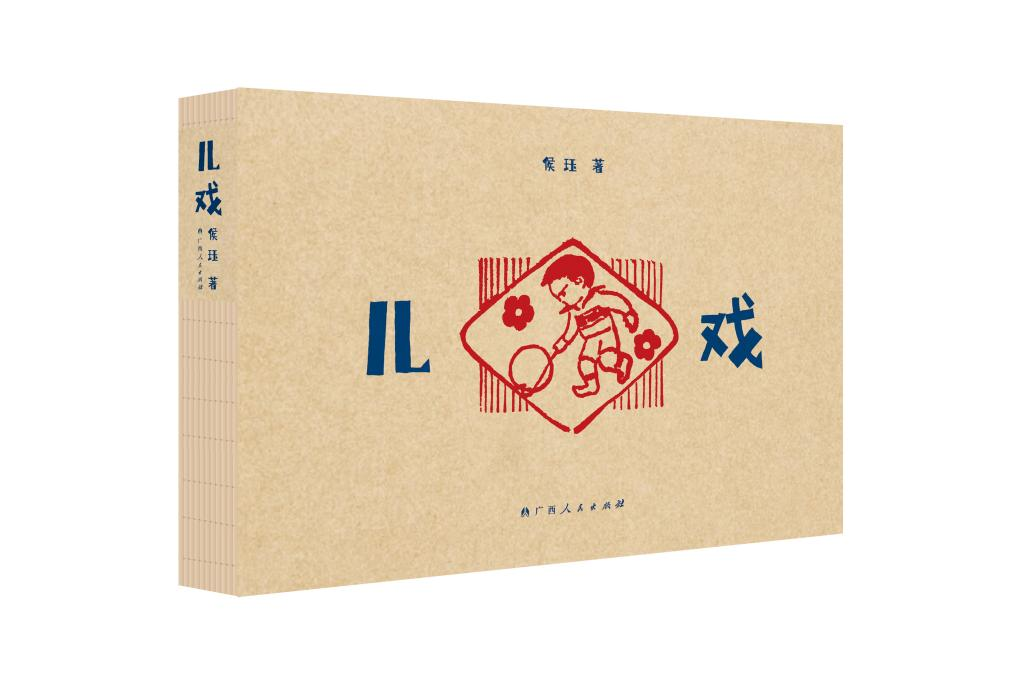

гҖҖгҖҖжәҗиҮӘж°‘й—ҙзҡ„д№ЎйҮҺжёёжҲҸпјҢжүҝиҪҪзқҖдё–д»Јзӣёдј зҡ„жҷәж…§дёҺж–ҮеҢ–з§Ҝж·ҖпјҢжҳҜе„ҝз«ҘжҲҗй•ҝиҝҮзЁӢдёӯдёҚеҸҜжҲ–зјәзҡ„зІҫзҘһе…»еҲҶгҖӮжҜҸдёҖдёӘжөҒдј иҮід»Ҡзҡ„жёёжҲҸиғҢеҗҺпјҢйғҪи•ҙеҗ«зқҖе…ҲдәәеҜ№е„ҝз«Ҙиә«еҝғеҸ‘еұ•зҡ„ж·ұеҲ»зҗҶи§ЈпјҢйғҪеҮқиҒҡзқҖзү№е®ҡең°еҹҹзҡ„ж–ҮеҢ–еҜҶз ҒгҖӮиҖҢеңЁиҝҷдәӣж°‘й—ҙжёёжҲҸдёӯпјҢе°‘ж•°ж°‘ж—Ҹең°еҢәзҡ„з«Ҙе№ҙжёёиүәеӣ е…¶зӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеҢ–еҶ…ж¶өе°Өе…¶еҖјеҫ—е…іжіЁгҖӮвҖң80еҗҺвҖқйқ’е№ҙдҪң家дҫҜзҸҸеҲӣдҪңзҡ„гҖҠе„ҝжҲҸгҖӢпјҲе№ҝиҘҝдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫ2025е№ҙ3жңҲ第1зүҲпјүдёҖд№ҰпјҢжӯЈжҳҜеҜ№жЎӮеҢ—еұұеҢәжһ—жәӘжІіжөҒеҹҹз«Ҙе№ҙжёёиүәзҡ„е®Ңж•ҙе‘ҲзҺ°гҖӮ

гҖҖгҖҖдҫҜзҸҸд»ҺеӨ§еӯҰж—¶д»Јиө·е°ұиҮҙеҠӣдәҺд№ҰеҶҷжЎӮеҢ—иҝҷзүҮиҜ—ж„ҸиҖҢзҘһз§ҳзҡ„еңҹең°гҖӮеңЁеҚ—е®Ғж–ҮеӯҰйҷўжӢ…д»»ж–ҮеӯҰжңҹеҲҠгҖҠзәўиұҶгҖӢзҡ„зј–иҫ‘жңҹй—ҙпјҢд»–еҲӣдҪңеҸ‘иЎЁдәҶй•ҝиҜ—гҖҠйӘҶи¶ҠзәӘгҖӢгҖҒдәәзү©дј и®°гҖҠдёӨзІӨе®—еёҲйғ‘зҢ®з”«гҖӢгҖҒзі»еҲ—зәӘе®һж•Јж–ҮвҖңе№ҝиҘҝж№ҝең°з¬”и®°вҖқзӯүеҸҚжҳ жЎӮйЈҺеЈ®йҹөзҡ„дҪңе“ҒпјҢе…¶еҸҚжҳ иҫ№з–Ҷиҫ№еўғең°еҢәзӨҫдјҡдёҺж–ҮеҢ–зҺ°е®һзҡ„й•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠдёҖеҺҳзұіеӣҪеўғзәҝгҖӢе’ҢжҠҘе‘Ҡж–ҮеӯҰгҖҠиҜӯиЁҖд№ӢжІігҖӢжӣҙжҳҜеҲҶеҲ«е…ҘйҖүдёӯеӣҪдҪң家еҚҸдјҡ2018е№ҙгҖҒ2024е№ҙеәҰйҮҚзӮ№дҪңе“Ғжү¶жҢҒйЎ№зӣ®гҖӮиҝҷдәӣдҪңе“Ғж— дёҚдҪ“зҺ°зқҖд»–еҜ№д№Ўеңҹж–ҮеҢ–еҠЁжҖҒзҡ„ж·ұеҲҮе…іжіЁпјҢиҖҢйҖҡиҝҮеҜ№жңЁеҸ¶йЈҺиҪҰгҖҒйҷҖиһәгҖҒж»ҡй“ҒзҺҜгҖҒеј№еј“зӯүж•°еҚҒз§ҚзҺ©е…·е’Ңжҙ»еҠЁзҡ„з”ҹеҠЁжҸҸз»ҳпјҢгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢдёәиҝҷзүҮзӢ¬зү№зҡ„дҫ—д№Ўеұұж°ҙз•ҷдёӢдәҶжӣҙдёәз»Ҷи…»гҖҒж·ұиҝңзҡ„ж–ҮеҢ–еҚ°и®°гҖӮ

гҖҖгҖҖз”ҹдәҺж–ҜпјҢй•ҝдәҺж–ҜпјҢдҫҜзҸҸд»Ҙд»–зҡ„家乡вҖңж–ҮеЎ…еҜЁвҖқдёәеҺҹзӮ№пјҢжҸҸж‘№еҮәеӣӣеҚҒдҪҷз§ҚжЎӮеҢ—еұұеҢәзҡ„з«Ҙе№ҙжёёжҲҸгҖӮиҝҷдәӣжёёжҲҸеңәжҷҜеңЁд»–笔дёӢжһҒдёәз”ҹеҠЁпјҡеӯ©з«Ҙ们вҖңеғҸиҖғеҸӨе·ҘдҪңиҖ…йӮЈж ·пјҢеңЁжқ‘е··и§’иҗҪйҮҢгҖҒиҸңеӣӯзҜұз¬Ҷи„ҡгҖҒжІіиҫ№еһғеңҫе ҶеӣӣеӨ„жҗңеҜ»е’ҢжҢ–жҺҳеәҹж—§з“ҰзүҮз –з ҫвҖқз”ЁдҪңж»ҡзҹійЈһзӨҢзҡ„жёёжҲҸзҺ©е…·пјӣй©ҫ驶жңЁиҪ®иҪҰд»ҺеұұйҒ“дёҠвҖңйЈһйҖҹеҶІиҝӣжІійҮҢвҖқпјҢдҪ“зҺ°з”ҹе‘ҪйҮҺжҖ§зҡ„д№җи¶ЈгҖӮеңЁдј—еӨҡжёёжҲҸдёӯпјҢвҖңз«№иҠӮдәәвҖқзҡ„еҲ¶дҪңжңҖиғҪдҪ“зҺ°дҫ—ж—Ҹе·Ҙиүәзҡ„зІҫеҰҷгҖӮе®ғзңӢдјјз®ҖеҚ•пјҢе®һеҲҷжҡ—еҗ«еҢ еҝғпјҡйҖүж–ҷиҰҒжӢ©еҸ–иҠӮи·қеқҮеҢҖзҡ„з«№еӯҗпјҢеүҠз«№йңҖжҠҠжҸЎеҠӣеәҰпјҢз»„иЈ…жӣҙйңҖе·§жүӢпјҢдҪ“зҺ°дәҶдҫ—ж—ҸзҘ–иҫҲз§ҜзҙҜзҡ„з«№иүәжҷәж…§дёҺдј жүҝеҚұжңәгҖӮиҖҢвҖңж»ҡжІ№еӯҗвҖқжёёжҲҸеҲҷж·ұж·ұжӨҚж №дәҺз”ҹдә§з”ҹжҙ»пјҡеӯ©з«Ҙ们д»ҺжҲҗзҶҹзҡ„жІ№иҢ¶зұҪдёӯйҖүеҮәиҮӘе·ұеҝғд»Әзҡ„йў—зІ’пјҢеңЁеұұеқЎдёҠз«һзӣёж»ҡеҠЁпјҢеңЁе¬үжҲҸдёӯдёҚз»Ҹж„Ҹй—ҙд№ еҫ—дәҶжІ№иҢ¶з§ҚжӨҚзҡ„иҠӮд»ӨдёҺж–№жі•гҖӮвҖңеј№еј“вҖқзҡ„еҸҷиҝ°пјҢжӣҙжҳҜиҮӘ然ең°и§ҰеҸҠдәҶжЎӮеҢ—ең°еҢәеҗ„ж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„еҺҶеҸІиҪЁиҝ№гҖӮиҝҷдәӣиІҢдјјеҜ»еёёзҡ„жёёжҲҸпјҢжүҝиҪҪзқҖжЎӮеҢ—еұұжқ‘зӢ¬зү№зҡ„з”ҹжҙ»ж–№ејҸдёҺж–ҮеҢ–дј з»ҹгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢдёӯзҡ„жёёжҲҸдё°еҜҢеӨҡеҪ©пјҡжңүеҜ„еҜ“еҢ еҝғзҡ„еҲ¶дҪңзұ»жҙ»еҠЁпјҢеҰӮвҖңж ‘зҡ®е–ҮеҸӯвҖқвҖңиҚүеј©иӢҮжһӘвҖқзӯүпјҢдҪ“зҺ°еұұеҢәе„ҝз«Ҙе°ұең°еҸ–жқҗгҖҒе·§жүӢеҲӣйҖ зҡ„жҷәж…§пјӣжңүзЈЁзӮјдҪ“йӯ„зҡ„з«һжҠҖзұ»жҙ»еҠЁпјҢеҰӮвҖңиёўйЈһи„ҡвҖқвҖңи·іи·„и·„вҖқзӯүпјҢеұ•зҺ°д№ЎйҮҺеӯ©з«Ҙж”ҖзҲ¬и·іи·ғзҡ„зҹ«еҒҘиә«жүӢпјӣиҝҳжңүеҹ№е…»зҫӨжҖ§зҡ„йӣҶдҪ“жҙ»еҠЁпјҢеҰӮвҖңжҚүиҝ·и—ҸвҖқвҖңиҝҮ家家вҖқзӯүпјҢеҸҚжҳ зқҖдёӯеҚҺж°‘ж—Ҹзү№жңүзҡ„зӨҫзҫӨж–ҮеҢ–вҖҰвҖҰд№ҰдёӯдёҚд»…иҜҰиҝ°дәҶжҜҸдёҖз§ҚжёёжҲҸзҡ„规зЁӢгҖҒжҜҸдёҖ件зҺ©е…·зҡ„еҲ¶жі•пјҢжӣҙй…Қд»Ҙз”ҹеҠЁзҡ„еңәжҷҜжҸ’еӣҫпјҢе…ұеҗҢеӢҫеӢ’еҮәдёҖйғЁз«ӢдҪ“зҡ„дҫ—д№Ўз«Ҙи¶Јеҝ—гҖӮ

гҖҖгҖҖйҷӨдәҶеҜ№жң¬ең°жёёжҲҸзҡ„зҝ”е®һи®°иҝ°пјҢгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢиҝҳеұ•зҺ°дәҶиҝҷдәӣжёёжҲҸдёҺе‘Ёиҫ№е°‘ж•°ж°‘ж—ҸжёёжҲҸзҡ„е…іиҒ”дёҺе·®ејӮгҖӮжҜ”еҰӮпјҢд№ҰдёӯжҸҸеҶҷзҡ„жңЁиҙЁйҷҖиһәпјҢеңЁеҪўеҲ¶дёҠдёҺдә‘еҚ—е“Ҳе°јж—Ҹе„ҝз«ҘдҪҝз”Ёзҡ„йҷҖиһәзӣёдјјпјҢдҪҶдҫ—ж—Ҹе„ҝз«ҘдјҡеңЁйҷҖиһәдёҠзү№ж„ҸеҠ иЈ…й“Ғй’үпјҢдҪҝе…¶иҖҗзЈЁпјҢеҸҲиғҪеңЁж—ӢиҪ¬ж—¶еҸ‘еҮәжё…и„Ҷзҡ„еЈ°е“ҚгҖӮеҸҲеҰӮпјҢдёҺжө·иҫ№дә¬ж—Ҹдәәж°‘иө¶жө·гҖҒеҢ—ж–№ж°‘ж—Ҹиө¶еәҷдјҡдҪҝз”Ёзҡ„вҖңй«ҳи··вҖқжҠҖиүәзӣёжҜ”пјҢдҫ—ж—Ҹең°еҢәзҡ„вҖңйӘ‘жңЁжӢҗвҖқжёёжҲҸж—ўдҝқз•ҷдәҶзӣёдјјзҡ„е·Ҙе…·йҖ еһӢпјҢеҸҲиЎҚз”ҹеҮәи®ёеӨҡзӢ¬еұһеұұең°е°‘е№ҙзҡ„зҺ©жі•гҖӮиҝҷдәӣжёёжҲҸзҡ„жј”еҸҳпјҢж—ўеҸҚжҳ дәҶеҗ„ж°‘ж—Ҹй—ҙзҡ„ж–ҮеҢ–дәӨжөҒпјҢд№ҹдҪ“зҺ°дәҶдҫ—ж—Ҹе„ҝз«ҘеҜ№жёёжҲҸеҪўејҸзҡ„еҲӣйҖ жҖ§ж”№иүҜгҖӮ

гҖҖгҖҖеңЁеҜ№жёёжҲҸзҡ„е®ўи§ӮжҸҸж‘№д№ӢеӨ–пјҢдҫҜзҸҸ笔дёӢзҡ„д№Ўеңҹи®°еҝҶжӣҙйҘұеҗ«иҜ—жҖ§гҖӮеңЁжҸҸз»ҳдёҺеҘ¶еҘ¶дёҖиө·иҝҮжәӘж—¶пјҢд»–еҶҷйҒ“пјҡвҖңжҲ‘и·іеҲ°ж°ҙдёӯеӨ®зҡ„зҹіеӨҙдёҠз«ӢдҪҸпјҢдҪҺеӨҙзңӢеҲ°жҳҺжҷғжҷғзҡ„жңҲдә®еңЁж°ҙйҮҢеҸҚе…үпјҢжҠ¬еӨҙзңӢи§ҒеҘ¶еҘ¶ж…ҲзҘҘзҡ„笑容пјҢ然еҗҺиҪ¬иә«еӨ§иғҶи·іи·ғпјҢи·ғеҲ°дәҶжәӘж°ҙеҜ№еІёгҖӮеҶҚеӣһиҝҮеӨҙпјҢзңӢи§ҒеҘ¶еҘ¶е·Із»ҸжІЎжңүдәҶзҒ«жҠҠпјҢеҸӘжңүдёҖзҫӨиҗӨзҒ«иҷ«з…§зқҖеҘ№пјҢдёҖи„ҡеҸҲдёҖи„ҡпјҢиө°иҝҮе°ҸжәӘгҖӮвҖқж–Үеӯ—жңҙзҙ еҚҙз”ҹеҠЁеұ•зҺ°дәҶзӢ¬еұһдәҺзҘ–еӯҷдҝ©зҡ„жё©жғ…ж—¶еҲ»пјҢеҜҢжңүиҜ—ж„ҸгҖӮеңЁжҸҸз»ҳеӨңжҷҡжәӘиҫ№жҚүиҗӨзҒ«иҷ«зҡ„еңәжҷҜж—¶пјҢд»–еҸҲеҶҷйҒ“пјҡвҖңи·ҜдёҠпјҢжҲ‘йЎәжүӢжҚүдәҶеҮ еҸӘиҗӨзҒ«иҷ«пјҢиЈ…иҝӣдёҖеҸӘе°ҸиҚҜ瓶гҖӮйӮЈиҚҜ瓶пјҢжҳҜеҘ¶еҘ¶еҗғе®Ңе’іе—ҪиҚҜпјҢдёҚиҰҒзҡ„зҺ»з’ғ瓶гҖӮвҖқеҜҘеҜҘ数笔пјҢж—ўеӢҫеӢ’еҮәеұұжқ‘з”ҹжҙ»зҡ„жңҙзҙ жң¬иүІпјҢд№ҹйҖҸйңІеҮәеҜ№йҖқеҺ»еІҒжңҲзҡ„ж·ұжғ…зң·еҝөгҖӮиҝҷз§ҚзңӢдјјйҡҸж„ҸеҚҙи•ҙеҗ«ж·ұж„Ҹзҡ„еҸҷдәӢж–№ејҸпјҢжӯЈжҳҜеұұең°з”ҹжҙ»з»ҸйӘҢзҡ„иҮӘ然жөҒйңІгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢд№ҰеҶҷзҡ„дј з»ҹжёёжҲҸиҮӘжңүе…¶ж„Ҹд№үгҖӮеҲ¶дҪңз«№иҠӮдәәгҖҒжү“йҷҖиһәгҖҒж»ҡжІ№еӯҗиҝҷж ·зҡ„жёёжҲҸпјҢиҰҒжұӮеӯ©з«ҘдәІжүӢеҲ¶дҪңе·Ҙе…·гҖҒж‘ёзҙўи§„еҲҷгҖҒеҚҸи°ғеӣўйҳҹгҖӮеӯ©з«ҘеңЁйҮҮйӣҶжқҗж–ҷж—¶ж„ҹзҹҘеӯЈиҠӮжӣҙжӣҝпјҢеңЁеҲ¶дҪңиҝҮзЁӢдёӯй”»зӮјеҲӣйҖ еҠӣпјҢеңЁжёёжҲҸдә’еҠЁдёӯдҪ“дјҡеҗҲдҪңдёҺз«һдәүгҖӮиҝҷдәӣжқҘиҮӘд№ЎйҮҺзҡ„жёёжҲҸжҷәж…§пјҢеңЁз”өеӯҗеұҸ幕жҷ®еҸҠзҡ„з«Ҙе№ҙдёӯпјҢдёҚд»…дҝқз•ҷдәҶдёҖж–№зӢ¬зү№зҡ„еӨ©ең°пјҢжӣҙи®©жҲ‘们зңӢеҲ°дәҶдј з»ҹжёёжҲҸеңЁеҪ“д»Јзҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮ

гҖҖгҖҖе„ҝз«ҘжёёжҲҸз ”з©¶зҡ„и‘—дҪңпјҢеҗ„жңүдҫ§йҮҚгҖӮгҖҠж°‘еӣҪд№Ўеңҹе„ҝз«ҘжёёжҲҸгҖӢпјҲе•ҶеҸӮзӯүи‘—пјүз«Ӣи¶іеҸІж–ҷж–ҮзҢ®пјҢзі»з»ҹжўізҗҶдәҶ1912вҖ”1949е№ҙй—ҙдёӯеӣҪеҗ„ең°е„ҝз«ҘжёёжҲҸпјҢжҸӯзӨәдәҶжёёжҲҸдёҺзӨҫдјҡеҸҳиҝҒзҡ„зҙ§еҜҶе…іиҒ”гҖӮгҖҠдёӯеӣҪиҖҒжёёжҲҸгҖӢпјҲжІҲеҳүиҚЈгҖҒжІҲжқүзј–з»ҳпјүд»Ҙеӣҫж–Ү并иҢӮзҡ„еҪўејҸпјҢи®°еҪ•дәҶи·іжҲҝеӯҗгҖҒжҠ–з©әз«№гҖҒж”ҫйЈҺзӯқзӯү200еӨҡз§Қдј з»ҹжёёжҲҸзҡ„зҺ©жі•и§„еҲҷпјҢдёәжёёжҲҸдј жүҝжҸҗдҫӣдәҶе®һз”ЁжҢҮеҚ—гҖӮгҖҠе„ҝз«ҘжёёжҲҸжІ»з–—гҖӢпјҲдё№е°је°”В·S.ж–ҜеЁҒе°ји‘—пјүд»ҺеҝғзҗҶеӯҰи§Ҷи§’йҳҗйҮҠжёёжҲҸеҜ№е„ҝз«ҘеҝғзҗҶеҸ‘еұ•зҡ„еҪұе“ҚпјҢе…¶зҗҶи®әеңЁе…Ёзҗғе„ҝз«ҘеҝғзҗҶжІ»з–—йўҶеҹҹдә§з”ҹдәҶж·ұиҝңеҪұе“ҚгҖӮгҖҠдёӯеӣҪе„ҝз«ҘжёёжҲҸж–№зЁӢгҖӢпјҲеҢәж…•жҙҒдё»зј–пјүеҲҷеҹәдәҺж—©жңҹж•ҷиӮІе®һи·өпјҢдёә3-6еІҒе„ҝз«Ҙзҡ„жёёжҲҸж•ҷиӮІжҸҗдҫӣдәҶзі»з»ҹзҡ„ж–№жі•и®әж”ҜжҢҒгҖӮгҖҠйҖқеҺ»зҡ„е„ҝз«ҘжёёжҲҸгҖӢпјҲжқҺй•ҝе®үи‘—пјүд»Һж–ҮеӯҰи§Ҷи§’еҲҮе…ҘпјҢйҖҡиҝҮеҜ№дј з»ҹжёёжҲҸзҡ„е“ҒиҜ„дёҺеӣһеҝҶпјҢж·ұжғ…и§Ұж‘ёдәҶдёҖд»Јдәәзҡ„йӣҶдҪ“и®°еҝҶпјҢеңЁж–ҮеӯҰжҖ§дёҺжҖқжғіжҖ§зҡ„з»ҹдёҖдёӯеұ•зҺ°дәҶжө“еҺҡзҡ„ж—¶д»Јж°”жҒҜгҖӮ

гҖҖгҖҖзӣёжҜ”д№ӢдёӢпјҢгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢе°Ҷж–ҮеӯҰжҖ§еҸҷдәӢдёҺж°‘ж—Ҹеҝ—и§ӮеҜҹиҮӘ然иһҚдёәдёҖдҪ“гҖӮдҪңе“ҒеңЁд№ҰеҶҷдҫ—ж—Ҹең°еҢәз«Ҙе№ҙжёёжҲҸж—¶пјҢд»Ҙз»Ҷи…»зҡ„笔и§ҰжҸӯзӨәдәҶжёёжҲҸдёҺж°‘ж—Ҹж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеұӮе…іиҒ”пјҡжёёжҲҸ规еҲҷдёӯи•ҙеҗ«зқҖж—ҸзҫӨжҷәж…§пјҢеҲ¶дҪңе·ҘиүәйҮҢеҮқз»“зқҖж–ҮеҢ–дј жүҝпјҢжёёжҲҸеңәжҷҜдёӯжҳ зҺ°еҮәеұұжқ‘з”ҹжҙ»зҡ„зңҹе®һж ·жҖҒгҖӮиҝҷз§ҚзӢ¬зү№зҡ„еҶҷдҪңи§Ҷи§’пјҢдҪҝгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢеңЁе„ҝз«ҘжёёжҲҸд№ҰеҶҷйўҶеҹҹејҖиҫҹдәҶж–°зҡ„з»ҙеәҰгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠе„ҝжҲҸгҖӢзҡ„д»·еҖјпјҢдёҚд»…еңЁдәҺе®ғеҜ№жЎӮеҢ—е°‘ж•°ж°‘ж—Ҹең°еҢәе„ҝз«ҘжёёжҲҸзҡ„еҝ е®һе‘ҲзҺ°пјҢжӣҙеңЁдәҺдҫҜзҸҸд»Ҙз»Ҷи…»зҡ„ж–ҮеӯҰ笔и§ҰеӢҫеӢ’еҮәдёҖе№…и·Ёи¶Ҡж—¶з©әзҡ„зІҫзҘһз”»еҚ·гҖӮеңЁжңЁеҸ¶йЈҺиҪҰиҪ»ж—Ӣзҡ„зһ¬й—ҙпјҢеңЁз«№иҠӮдәәиҲһеҠЁзҡ„еҲ№йӮЈпјҢеңЁиҗӨзҒ«иҷ«зӮ№дә®зҡ„еӨңжҷҡпјҢжҲ‘们д»ҝдҪӣзңӢеҲ°дәҶз«Ҙе№ҙзҡ„еҪұеӯҗеңЁеұұж°ҙй—ҙй—ӘзҺ°гҖӮиҝҷдәӣиҙЁжңҙзҡ„жёёжҲҸеңәжҷҜпјҢеңЁд»–йҘұеҗ«иҜ—ж„Ҹзҡ„д№ҰеҶҷдёӯпјҢж—ўеұ•зҺ°дәҶеЈ®гҖҒжұүгҖҒдҫ—гҖҒиӢ—гҖҒ瑶зӯүж—ҸзҫӨз«Ҙе№ҙжёёжҲҸзҡ„дәӨиһҚе…ұз”ҹпјҢд№ҹжҳҜеҜ№д№Ўеңҹж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұжғ…зӨјиөһгҖӮж—¶е…үжөҒиҪ¬пјҢиҝҷйғЁдҪңе“ҒдёҚд»…з•ҷеӯҳдәҶдёҖдёӘзү№е®ҡж—¶з©әдёӯзҡ„з«Ҙе№ҙжёёжҲҸеҚ°иҝ№пјҢжӣҙе”Өиө·дәҶиҜ»иҖ…еҜ№иҮӘиә«з«Ҙе№ҙзҡ„йӣҶдҪ“и®°еҝҶпјҢд»ҘеҸҠеҜ№дј з»ҹж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеҲҮи®ӨеҗҢгҖӮд»–д»Ҙж·ұжғ…зҡ„笔и§ҰпјҢдёәжҲ‘们жҢҮеј•дәҶдёҖжқЎеҜ»и§…йҖқеҺ»з«Ҙи¶Јзҡ„и·Ҝеҫ„пјҢи®©йӮЈдәӣжёҗиЎҢжёҗиҝңзҡ„ж°‘й—ҙжёёжҲҸеңЁи®°еҝҶж·ұеӨ„йҮҚж–°з„•еҸ‘з”ҹжңәгҖӮпјҲж–Ү/жҪҳжҘ·жҳ•пјү

гҖҖгҖҖ

гҖҖгҖҖгҖҗдҫҜзҸҸз®Җд»ӢгҖ‘пјҡдҫҜзҸҸпјҢжң¬еҗҚдҫҜе»әеҶӣпјҢз”·пјҢ1984е№ҙз”ҹдәҺе№ҝиҘҝдёүжұҹдҫ—ж—ҸиҮӘжІ»еҺҝпјҢдёӯеӣҪдҪң家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳпјҢйІҒиҝ…ж–ҮеӯҰйҷўз¬¬дёүеҚҒеӣӣеұҠй«ҳз ”зҸӯеӯҰе‘ҳгҖӮеҮәзүҲиҜ—йӣҶгҖҠеңЁж°ҙдёҠгҖӢгҖҒдәәзү©дј и®°гҖҠдёӨзІӨе®—еёҲйғ‘зҢ®з”«гҖӢгҖҒй•ҝзҜҮе°ҸиҜҙгҖҠдёҖеҺҳзұіеӣҪеўғзәҝгҖӢгҖҒ科жҷ®иҜ»зү©гҖҠдёҮеұұз«һз§ҖгҖӢзӯүпјҢдҪңиҜҚзҡ„жӯҢжӣІгҖҠйӘҶи¶Ҡи°ЈгҖӢиҺ·е№ҝиҘҝ第еҚҒе…ӯеұҠзІҫзҘһж–ҮжҳҺе»әи®ҫвҖңдә”дёӘдёҖе·ҘзЁӢвҖқеҘ–гҖӮзҺ°дҫӣиҒҢдәҺеҚ—е®Ғж–ҮеӯҰйҷўгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҗдҪңиҖ…з®Җд»ӢгҖ‘пјҡжҪҳжҘ·жҳ•пјҢз”·пјҢ1983е№ҙ9жңҲз”ҹпјҢеЈ®ж—ҸпјҢзҘ–зұҚе№ҝиҘҝжқҘе®ҫгҖӮдҪң家гҖҒиө„ж·ұеӘ’дҪ“дәәгҖҒйқ’е№ҙеӯҰиҖ…пјҢзҺ°еұ…еҢ—дә¬гҖӮеҢ—дә¬дҪң家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳпјҢеҢ—дә¬ж–ҮиүәиҜ„и®ә家еҚҸдјҡдјҡе‘ҳпјҢдёӯеӣҪе°‘ж•°ж°‘ж—ҸдҪң家еӯҰдјҡдјҡе‘ҳгҖӮдҪңе“Ғж•Ји§ҒдәҺгҖҠйҰҷжёҜж–ҮжұҮжҠҘгҖӢгҖҠеҢ—дә¬ж—ҘжҠҘгҖӢгҖҠеҚ—ж–№йғҪеёӮжҠҘгҖӢгҖҠдёҠжө·иҜҒеҲёжҠҘгҖӢгҖҠи§Јж”ҫж—ҘжҠҘгҖӢгҖҠж–ҮиүәжҠҘгҖӢгҖҠеӯҰд№ ж—¶жҠҘгҖӢгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢгҖҠж–°еҚҺж–Үж‘ҳгҖӢзӯүжҠҘеҲҠгҖӮеҮәзүҲжңүгҖҠж¬Іжңӣзҡ„иҫ№з•ҢгҖӢгҖҠи·Ёи¶Ҡй»‘еӨ©й№…е’ҢзҒ°зҠҖзүӣзҡ„еқҺгҖӢгҖҠжҷәиҜҶзҡ„еҶ’йҷ©гҖӢгҖҠд»·еҖјзӣІзӣ’гҖӢзӯү5з§ҚгҖӮжӣҫжӢ…д»»вҖңиҜ»д№Ұзӣӣе…ёвҖқвҖңж–°дә¬жҠҘе№ҙеәҰеҘҪд№ҰвҖқзӯүиҜ„йҖүжҙ»еҠЁиҜ„委гҖӮиҚЈиҺ·вҖңзӨҫ科ж–ҮзҢ®е»әзӨҫ30е‘Ёе№ҙВ·иҮҙ敬еӘ’дҪ“дәәвҖқзӯүиҚЈиӘүгҖӮ

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·

дә¬е…¬зҪ‘е®үеӨҮ 11010102004843еҸ·