报了补习班

虎妈们表示“开始吃土”

上午是暴发户,下午是困难户;这一切都因为“中年老母亲”的坚定选择——又给娃报了个补习班。随着补习班基本上成为学生暑假生活的“标配”,越来越多的家长也进入了“报班要猛一点,对自己要狠一点”的恶性循环。“我早晨手里拿着上万现金给娃报补习班的时候,数钱真是眼睛都不带眨的,那气势连自己都感觉‘家里有矿’,可报完班出来,口渴了都舍不得给自己买瓶水,硬是走回家喝了一壶自己家的水。”周女士说。

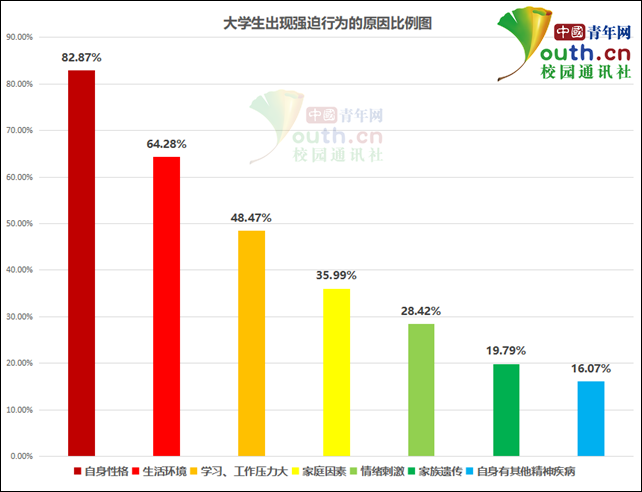

家长对孩子成绩的焦虑、对于教育的焦虑,是导致现在各类补习班、培训班越来越火爆的深层原因。一位家长就表示:自己的焦虑水平和报班数量呈反比,报的班越多,焦虑越低。只要花钱把孩子送进补习班,他就觉得孩子又离名校进了一步。哪怕孩子将来考不进名校,“作为家长起码也尽力了”。这样的焦虑心态反过来又助长了课外报班的风气,导致了“人人报班”的普遍风气。

家长对教育补课的大量投入,一方面让培训机构赚得盆满钵满,另一方面则是尽量压缩生活中的其他开支,自动进行“消费降级”。“带娃看电影必买 IMAX+杜比环绕4D大片的土豪老母亲,私下里就在家看看电视盒子自带的免费影片;陪娃去上海、香港迪士尼乐园眼都不眨一下,买个电饭锅还想用拼多多。”说起日常生活,家长们都表示“很分裂,又似乎可以无缝切换”。

除了补补补

我们还能做些什么

太原市亲子关系专家、国家二级心理咨询师张文艳分析认为,教育是慢的艺术,需要一个静待花开的过程,不断地抢跑与竞争,会造成一个个疲于奔命的不快乐孩子,也不可能长期持续。家长要做的,还是根据每个孩子的不同情况,有针对性地进行重点辅导和引导,但一定要保证孩子处在较为放松愉悦的心理状态。陪伴比上课重要,理解比强迫重要,无条件的爱比无条件的花钱重要。如果不注重保护孩子对学习的自发兴趣,只是一味地补补补,最后很可能是钱花了一堆,效果不好,亲子关系也出现了问题,最终得不偿失。

与此同时,推进优质教育资源的均衡,丰富优质教育资源的供给,从根本上打破不健康的教育生态,才有望缓解和破除被种种焦虑裹挟的现实教育困境。据新华网、太原晚报

反思

别拿“因补习班太多要分户”当笑话来看

一名年仅11岁的孩子,只因不堪父母“报补习班太多”而到派出所要求与父母“分户”,这不仅暴露了父母对孩子教育的一种焦虑,而且也是孩子对父母和补习班的一种严正抗议。

俗话说:“可怜天下父母心。”作为父母,都希望孩子将来能成龙成凤。于是,从幼儿园开始,不少父母为了“不让孩子输在起跑线上”,就在学习上给孩子不停地“加压”,不是平时在学习上管得严,就是给孩子报各种补习班,生怕孩子一不小心而“掉队”。尤其是每到周末和寒暑假,更是把孩子完全交给了“补习班”。

对于父母而言,这是送给孩子的一份沉甸甸的“厚爱”,但对于孩子来说,这是父母送给自己的一幅沉重的“枷锁”。给孩子“报太多补习班”,表面上看,这是父母对孩子学习上的一种“希望”和“寄托”,是父母送给孩子的一份沉甸甸的“厚爱”,但面对这份“厚爱”,孩子真的“领情”了吗?

嫌父母报太多补习班而要求“分户”,这就是明证。其实,在很多时候,父母给孩子报了很多杂七杂八的补习班,绝大多数孩子是迫不得已而“悉听遵命”。但也有的孩子以逃学、自杀等过激行为来“反抗”父母的这份“厚爱”。

近年来,各地媒体上不是时常有类似“我想退休”“与母亲断绝关系”“喝农药自杀”等关于孩子不堪补习班之苦的新闻报道吗?可见,孩子对于父母的一片“厚爱”,根本就是“不领情”的。有时候,甚至是适得其反,反倒是把孩子逼上了“绝路”。

再则,从孩子的身心健康和今后的成长发展来说,“报太多补习班”也是极为不利的。

首先不利于孩子的健康发育。毕竟孩子还小,让孩子过早地参加各种“补习班”,不但起不到开发大脑的作用,相反会严重挫伤孩子的大脑,影响孩子的大脑正常发育。

其次,增加了孩子的负担。有专家认为,过早地让孩子幼小的心灵承受这种压力容易导致心理早熟,这种不合理的早熟会引起孩子心理的畸形发展。

第三,这也剥夺了孩子的童趣。俗话说,什么年龄做什么事情。对于才十一二岁的孩子来说,这个年龄就是学会“玩”的年龄,让孩子在“玩”中学会懂得尊重、懂得理解、懂得感恩,这才是孩子童年时光所需要去学习的。

因此,笔者以为,嫌父母报补习班太多而要求“分户”,切莫只当“笑话看”,而应引起我们每一位为人父母者的深思和反思。(廖卫芳)

12

12