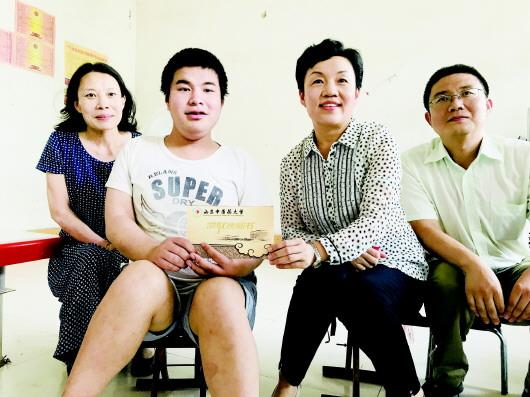

包涵小时候,妈妈在课堂上陪读。

当时,庞芝华已步入中年,儿子的病让她深深地焦虑。一位教授告诉庞芝华,对于自闭症患者没有特殊的治疗方法,只能通过耐心陪伴、引导才能慢慢变好。儿子的病确诊时,庞芝华在一所中学教授生物课程。为了照顾儿子,她毅然辞去了工作。“原本想到孩子所在的小学应聘教师,但名额满了。”无意中听说学校在招清洁工,庞芝华前去应聘,一做就是三年,“我只是想离孩子近一点。”

庞芝华的付出是常人无法想象的,原本当教师的时候收入还算稳定,当清洁工之后收入锐减。最初,包涵的爸爸每个月的工资只有900块钱,而花在包涵训练上的钱每个月就要1200元。一家人的生活捉襟见肘。

为了方便儿子上学,庞芝华在学校附近租了房子,平时丈夫儿子睡一张床,她则睡在阳台的单人沙发上。为了能让儿子融入正常人的生活,庞芝华在小学里除了打扫卫生,每到课间10分钟,她还要陪着孩子们丢手绢、跳皮筋、扮演角色。

各种游戏让包涵和其他孩子打成一片。“看着他和其他孩子一起玩,脸上挂着开心的笑,再多的辛苦我都觉得值得。”庞芝华说。

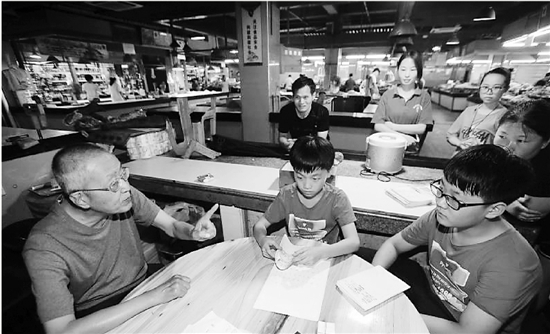

进入小学后,学习难度逐渐加大,包涵学起来很吃力。为了辅导儿子的功课,庞芝华向学校申请了陪读,并成为儿子的同桌。在课堂上,庞芝华会认真做好笔记,等到课后,将老师教的重点讲给儿子听。包涵的理解能力存在缺陷,庞芝华只能将知识点反复讲给他听,一遍又一遍地做题。就这样,从幼儿园到高中,庞芝华和儿子做了十余年的同桌。

堵死的路

天赋初显却无路可走 艺术团:“优秀但不够震撼”

音乐,是改变包涵人生的转折点。上幼儿园时,孩子们在舞台上表演手风琴,台下的庞芝华满脸羡慕,“要是我的孩子也能在舞台上表演手风琴,那别人就不会叫他傻子了。”有了这样的想法,她找到老师教包涵学手风琴。机缘巧合下,老师发现包涵在识谱和记谱上很有天赋,“他很敏感,识谱记谱都很快。”

就这样,从手风琴开始,包涵的音乐天赋逐渐显现。小学一年级时,包涵上台表演手风琴,被音乐老师看中,主动提出教他学习钢琴。9岁那年,包涵的手风琴已经过了5级。10岁那年,包涵又过了钢琴十级。凭借钢琴的特长,包涵被川音附中录取。

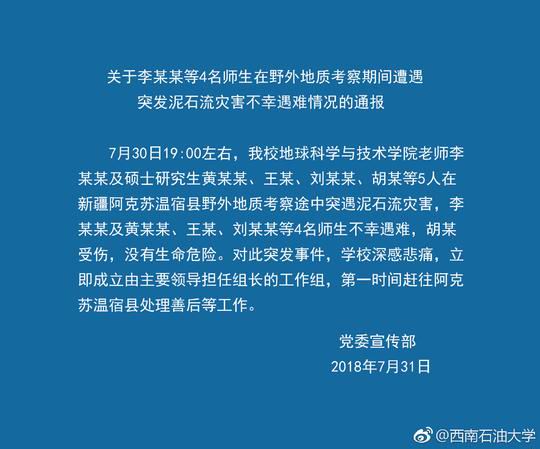

之后,包涵开始参加各类比赛,捧回了多个全国大奖,2015年在第六届全国键盘乐器艺术邀请赛获得手风琴专业初中组金奖、第11届新加坡中新国际音乐节比赛中国赛区选拔赛金奖……在音乐领域,包涵一路开挂,今年高考艺术专业成绩更是达到了346.4分,超过了川音等学校专业录取分数线。

就在所有人都认为包涵会顺着音乐道路继续走下去时,庞芝华却做了一个让人惊讶的决定:“不再继续让儿子学习音乐。”庞芝华认为,儿子虽然专业成绩不错,但文化成绩一直不算太好,“若执意报考,风险太大。”

另一方面,不论是钢琴还是手风琴,都需要技术和情感兼备,而包涵只具备前者。“孩子识谱记谱都靠死记硬背,弹出来的音乐没有感情的起伏和变化,这不是他内心发出的声音。”更让庞芝华担心的是,对于缺乏语言表达和沟通能力的包涵来说,当音乐老师并不现实。

而想要进入艺术团也并非易事。“有个残疾人艺术团招募键盘乐演奏员,我们曾报名参加选拔,包涵表演得很不错,团长还称赞了他,我们都以为十拿九稳了。”但最终,残疾人艺术团还是拒绝了包涵。